贫血

贫血

就诊科室:

- 概述

- 病因

- 症状

- 就医

- 治疗

- 饮食

- 护理

- 预防

简介

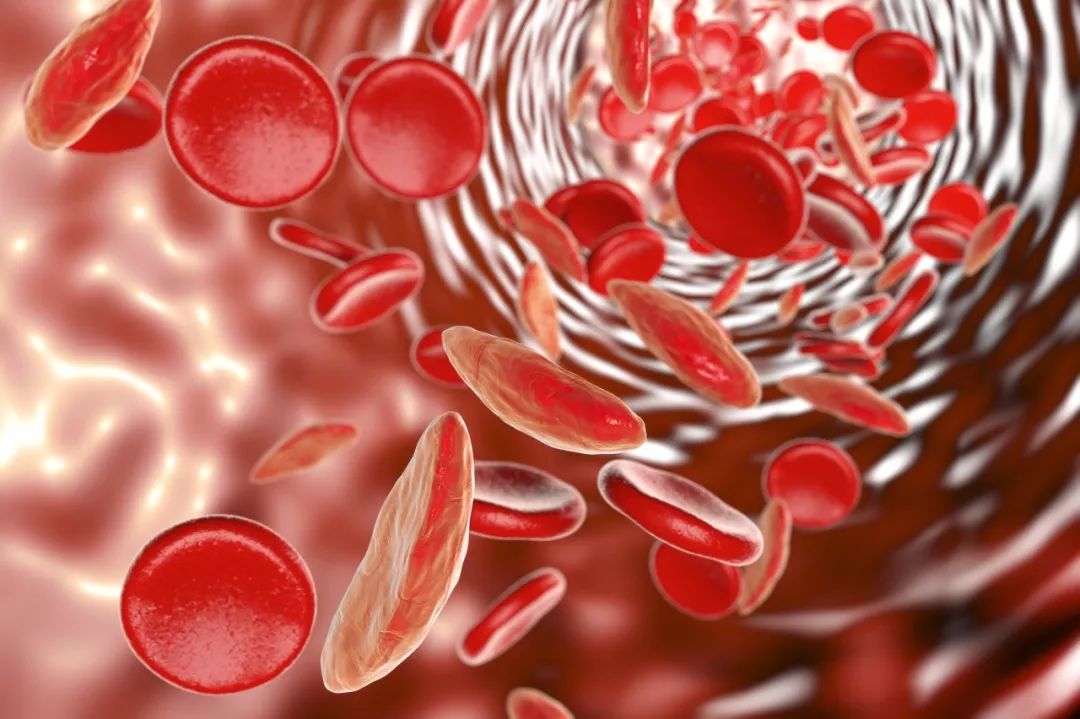

贫血(anemia)是指人体外周血红细胞容量减少,低于正常范围下限的一种常见的临床症状。由于红细胞容量测定较复杂,临床上常以血红蛋白(Hb)浓度来代替。我国血液病学家认为在我国海平面地区,成年男性Hb<120g/L,成年女性(非妊娠)Hb<110g/L,孕妇Hb<100g/L就有贫血。

临床症状

头晕、眩晕、皮肤苍白、心悸、腹部胀满、食欲减低、多尿、蛋白尿、激素分泌异常等。

好发人群

挑食的患者、有家族史的患者、有肠胃疾病的患者。

并发疾病

早产、心力衰竭、危及生命、大量出血等。

常用检查

血常规检查、网织红细胞计数、外周血涂片、生化检、骨髓检查等。

就诊科室

血液科、急诊科。

治疗周期

一到两个月。

是否医保

否。

常用药物

琥珀酸亚铁、富马酸亚铁、叶酸、维生素B₁₂、泼尼松龙、甲泼尼龙、地塞米松、丙酸睾酮、十一酸睾酮、庚酸睾酮、司坦唑醇、环磷酰胺、硫唑嘌呤、西罗莫司等。

主要病因

一、红细胞生成减少

红细胞的产生主要有三个因素,即造血细胞、造血微环境及调节因子和造血原料。

任一因素出血异常都hi引起红细胞生成减少,从而导致贫血。

二、造血干/祖细胞异常

骨髓衰竭:主要原因有先天性、原发的或继发的骨髓红系造血干祖细胞数量和质量的异常。

骨髓受抑制:主要原因有肿瘤放射、化学治疗等,导致造血细胞受损。

骨髓浸润:主要因各类造血系统肿瘤、肿瘤骨转移引起造血干细胞减少。

三、造血微环境及调节异常

骨髓基质细胞受损:主要为骨髓坏死、骨髓纤维化、骨髓硬化症、大理石骨病、各种髓外肿瘤性疾病的骨髓转移和各种感染或非感染性骨髓炎。

淋巴功能亢进:主要有T细胞功能亢进、B细胞功能亢进。

造血调节因子水平出血异常。

四、造血细胞凋亡亢进。

造血原料不足或利用障碍

叶酸或者是维生素B₁₂缺乏以及铁利用障碍,都会导致巨幼细胞贫血,属于常见贫血之一。

五、红细胞破坏过多

也被叫做溶血性贫血。一般是因为先天或者外在因素引起红细胞寿命缩短,过早、过多地被破坏,导致贫血。

红细胞内在缺陷:一般是红细胞膜、代谢酶类和血红蛋白异常等原因导致红细胞寿命缩短。例如地中海贫血、蚕豆病等。

红细胞外在因素:主要分为免疫相关性和非免疫相关性。前者如自身免疫性溶血性贫血,后者如行军性血红蛋白尿。

六、失血

急性失血,主要原因为严重外伤,导致短时间内的大量失血。

慢性失血,一般合并缺铁性贫血。

传播途径

一般不具有传染性。

典型症状

一、神经系统

主要症状包括头晕、眩晕、萎靡、晕厥、多梦、耳鸣、眼花、记忆力减退、注意力不集中等。

巨幼细胞性贫血常见四肢麻木以及感觉异常等症状。

儿童患者会出现哭闹不安、躁动,长期贫血会导致智力发育迟缓。

二、皮肤黏膜

主要症状为苍白、皮肤、黏膜颜色变淡。

皮肤粗糙、缺少光泽,严重的患者会出现溃疡。

部分患者会有皮肤、黏膜黄染等症状。

缺铁性贫血者会出现指甲薄脆、匙状甲、甲皮中部凹陷、指甲边缘翘起、指甲变薄等症状。

三、呼吸系统

主要表现为呼吸急促。严重的患者在平躺时出现呼吸费力,而半躺或者坐位时呼吸费力情况会减轻。

四、循环系统

主要表现为心悸、心率加快,并且患者活动量越大,心悸、心率加快的症状越明显。

长期贫血除了心率变化,还会导致心律失常、心功能不全等症状,主要症状表现为呼吸困难、乏力和水肿等。

五、消化系统

主要症状表现为腹部胀满、食欲减低、排便频率以及粪便形状的改变,消化功能减弱,主要表现为味觉敏感度下降,出现食欲减退、厌食。

部分患者会出现舌炎和舌乳头萎缩。

长期慢性溶血会合并胆道结石。

六、泌尿系统

主要表现为多尿、蛋白尿,其中血红蛋白尿会导致急性肾衰竭。

七、内分泌系统

长期贫血可严重影响甲状腺、性腺、肾上腺、胰腺的功能,引起人体内激素分泌异常。

八、生殖系统

男性:性功能减退。

女性:影响性激素分泌,导致月经周期紊乱,月经过多、减少或闭经。

九、免疫系统

降低人体免疫功能,易发生感染性疾病。

伴随症状

一、早产

孕妇若是患有叶酸缺乏性的巨幼细胞贫血可能会导致早产。

二、心力衰竭

主要症状表现为心慌、胸闷、不适等。

严重时还会出现呼吸困难等症状。

三、危及生命

珠蛋白生成障碍性贫血(地中海贫血)等一些遗传性贫血疾病,有危及生命的可能。

短时间内大量失血,也有致命危险。

诊断依据

一、病史

不同类型的贫血会有不同的病史。

遗传性贫血患者一般从小就有贫血史。

骨髓增生异常综合征贫血一般会有有害物质暴露史。

药物导致的贫血一般有长期服用阿司匹林等非甾体抗炎药、阿那格雷等抗血小板药、抗微生物药物、抗疟药物、抗震颤麻痹药、抗甲状腺药、抗糖尿病药、抗癫痫药物、抗精神病药物等用药史。

二、临床表现

1、全身各系统:主要症状表现为皮肤、黏膜苍白,心率改变,心律失常,呼吸频率异常等。

2、伴随表现

溶血:主要症状表现为皮肤、黏膜、巩膜黄染,胆道炎症体征,肝大或脾大等。

出血:主要症状表现为皮肤黏膜紫癜或瘀斑,眼底、中枢神经系统、泌尿生殖道或消化道出血。

浸润:主要症状表现为皮肤绿色瘤、皮下肿物、淋巴结肿大、肝大或脾大等。

感染:主要症状表现为发热、全身感染等。

营养不良:主要症状表现为皮肤、黏膜或毛发干燥、黏膜溃疡、舌乳头萎缩、匙状甲或神经系统深层感觉障碍等。

自身免疫:主要症状表现为肤、黏膜损害,关节受损等。

诊断标准

我国贫血诊断标准为:海平面地区,血红蛋白(Hb)<120 g/L的成年男性,Hb<110 g/L的非妊娠成年女性,即为贫血。

手术治疗

一、脾切除术

主要作用为减少脾对红细胞、血小板等的清除作用,以此改善贫血症状。

主要适用于严重的遗传性球形红细胞增多症、脾功能亢进导致的贫血,或者是内科治疗无效的自身免疫性溶血性贫血等。

手术后要注意预防血栓形成和感染。

二、造血干细胞移植

主要适用于再生障碍性贫血,也可用于重型β珠蛋白生成障碍性贫血等。

具体的骨髓抑制效果和年龄、身体状况、供体来源、人白细胞抗原(HLA)相合程度等有关。

三、术后注意事项

术后注意手术部位的清洁和干燥,不要沾水,卫生清洁一般以湿毛巾擦拭局部为主,并且要注意消毒,预防感染。

严格遵医嘱进食和饮水,根据患者的具体情况选择肠外营养支持、流食或者是半流食。

可在专业医生指导下在床边小幅移动,或进行康复训练,逐渐恢复身体功能,但要注意刀口缝合情况,避免大幅运动。

药物治疗

一、铁剂

主要用于缺铁性贫血。

常用药物有琥珀酸亚铁、富马酸亚铁等口服铁制剂。若是口服不耐受、不能吸收或者是须快速补充,可以选择使用右旋糖酐铁、蔗糖铁等胃肠外给药。

一般在进餐时或者是餐后服用,以此减少药物对胃肠道的刺激。

服用该药物是禁止喝茶,因为该药物会与茶叶中的鞣酸结合成不溶解的沉淀,无法被人体吸收。同时避免同时服用钙盐、镁盐,不然也会影响铁的吸收。

二、叶酸、维生素B₁₂

一般用于二者缺乏导致的巨幼细胞贫血,或用于溶血性贫血的进行适当补充。

补充叶酸:主要选择口服叶酸制剂,或者是肌内注射四氢叶酸钙。

补充维生素B₁₂:主要选择口服或者肌内注射,部分病情要终身维持治疗。

三、糖皮质激素

一般用于免疫性溶血性贫血,以减轻溶血症状。

主要药物有泼尼松龙、甲泼尼龙、地塞米松等,严格遵医嘱使用,避免滥用。

四、雄性激素

主要用于再生障碍性贫血。

主要药物选择为丙酸睾酮、十一酸睾酮、庚酸睾酮、司坦唑醇以及有雄激素作用的达那唑等。

五、免疫抑制剂

主要用于免疫相关性溶血性贫血以及再生障碍性贫血。

若是作为再生障碍性贫血标准治疗方案一般选择使用环孢素(CsA)、抗胸腺细胞球蛋白(ATG),还有吗替麦考酚酯(霉酚酸酯)、环磷酰胺、硫唑嘌呤、西罗莫司等。

六、单克隆抗体

主要为CD20单克隆抗体利妥昔单抗,适用于自身免疫性溶血性贫血。

抗人补体蛋白C5单克隆抗体伊库珠单抗(eculizumab),可用于阵发性血红蛋白尿。

七、细胞因子

调节造血功能的造血生长因子,能够促进造血细胞增殖、分化,改善贫血症状。

例如重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子、重组人促红素等。

八、抗感染药

主要用于贫血合并感染者,使用时需要遵医嘱来酌情给予抗感染治疗,例如阿莫西林、甲硝唑等。

九、中成药

使用中成药选用经专业中医师进行辨证后选择,主要有健脾生血片(颗粒)等,缓解乏力、面色苍白症状。

十、用药提醒

以上所有药物均应在专业医生指导下使用,不可自行调整剂量或停药。

饮食调理

叶酸缺乏者,主要选择绿叶蔬菜、水果、坚果、动物食品、蛋类、豆类、谷物等。

维生素B₁₂缺乏者,主要选择牛肝、猪肝等动物肉类和内脏、鱼、禽、蛋、贝壳类。

铁缺乏者,主要选择红色肉类、鱼类、禽类、紫菜、海带、红枣和各种新鲜蔬菜水果等。

同时注意补充富含维生素C的食物,如水果、土豆、白菜、等绿叶蔬菜,可促进铁吸收。

日常护理

适当合理休息,避免过度劳累。

适当体育锻炼,提高自身免疫力。

不要盲目用药,以免加重贫血症状。

及时排解焦虑、紧张等不良情绪,保持心情愉悦。

预防措施

<P>维持铁、叶酸、维生素B₁₂、维生素C等元素的充足,并且营养充足。</P>

<P>戒烟戒酒。</P>

<P>合理使用药物。</P>

参考文献: